現代の自然科学の方向

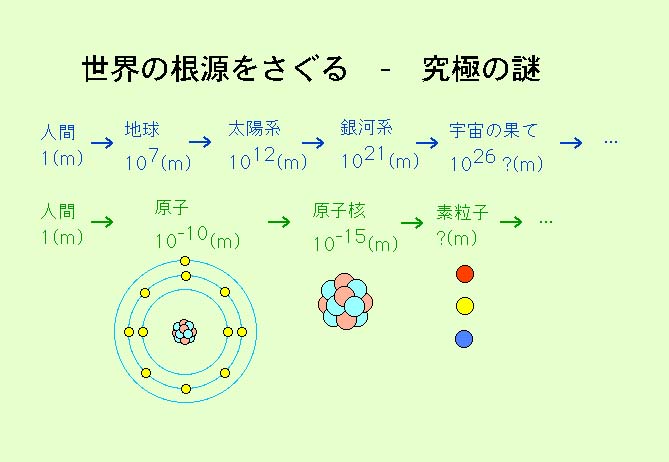

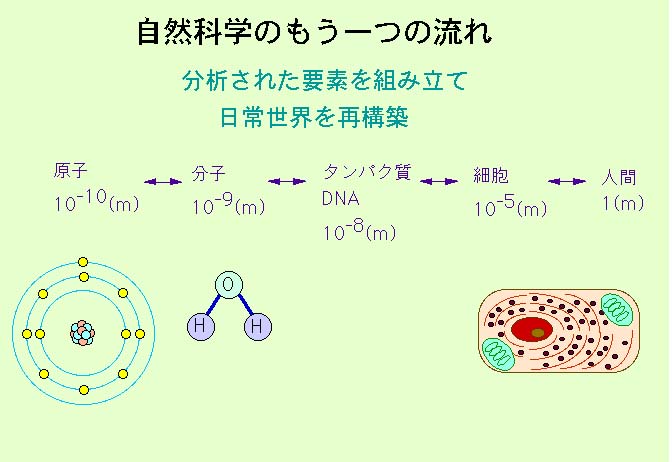

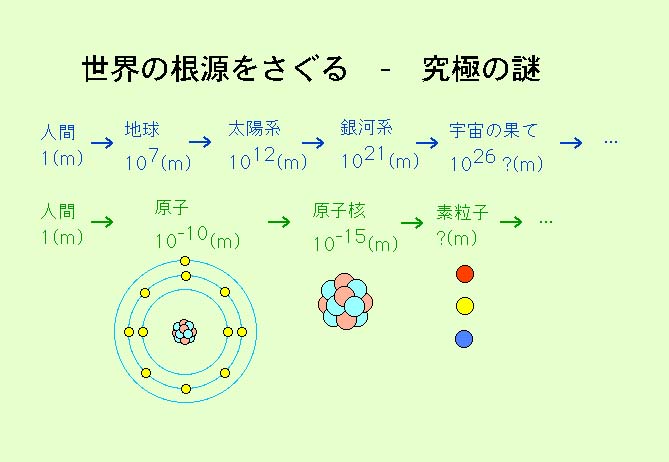

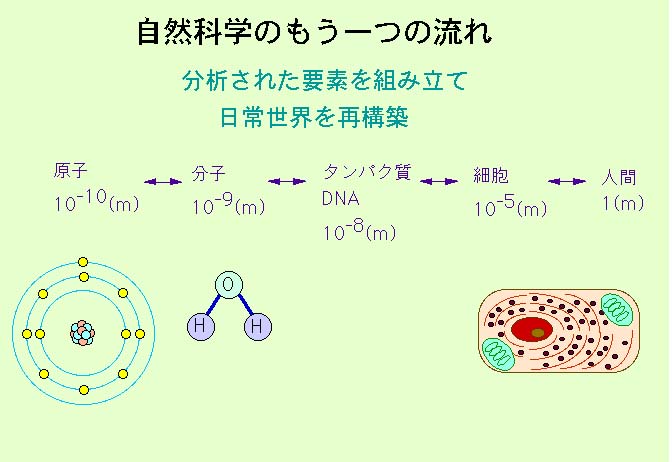

世界の果てを追求すれば、地球、太陽系、銀河系へと進んでいく。一方、物質の成り立ちを追求すれば、分子から原子、原子核と電子、核子さらに素粒子へと進んでいく。究極の謎は未だに深い闇に閉ざされているとはいえ、世界の根源を探る努力は今世紀初頭から今日まで真に驚嘆すべき自然の秩序を我々に示した。その成果の華々しさに覆われがちではあるが、近代自然科学におけるもうひとつの力強い流れを見逃してはならない。それは根源へと遡る方向とは逆の方向を目指し、分析された要素を組み立て、現実に、日常に我々が直面する世界を再び構築しようとするものである。(現代物理学講座 統計物理学 序文 岩波書店 より)

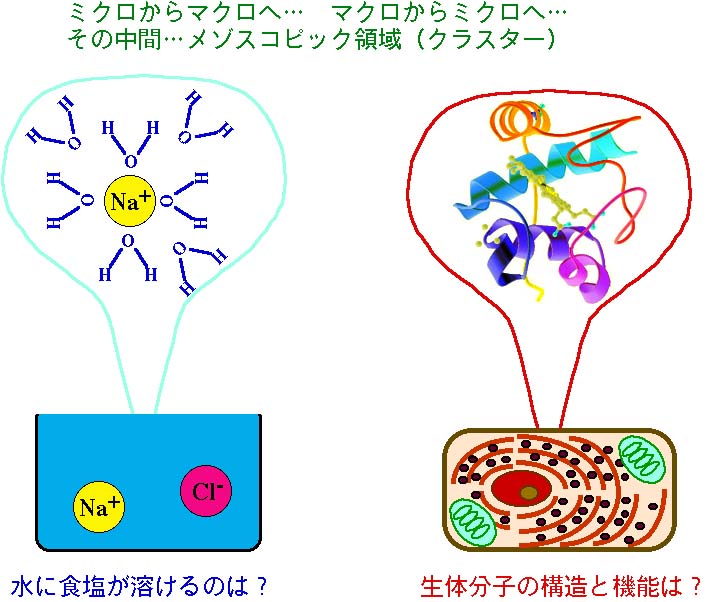

分析と綜合のふたつの過程は自然科学の発展の両面であり、科学のどの分野でも絶えず交錯しているから、単純にこれを分けることは適当ではないが、下記で取り扱う主題であるクラスターサイエンスを一言で特徴づければ、それは上に述べた第2の方向の自然科学の方法論である。

マクロとミクロの中間領域 - クラスタ−

最近、材料の微小化技術が大きな進展を見せている。当然のことながら微小化に伴って材料の持つ基本的性質も本質的に変化する。固体の寸法が有限であることによって現れる新しい現象が問題にされる寸法は1〜10nm以上の領域であり、寸法が有限であるという境界条件のために、微粒子の電子エネルギー準位は離散的となり、低温における比熱などの熱力学的性質や磁性などの基本的物性に大きな異常が現われる。また、遠赤外、近赤外の領域に連続固体とは異なる新しい吸収帯が現れる。一方、超微粒子の構成原子のかなりの部分が’表面’にあるので、単位質量あたりの表面積が非常に大きくなる。

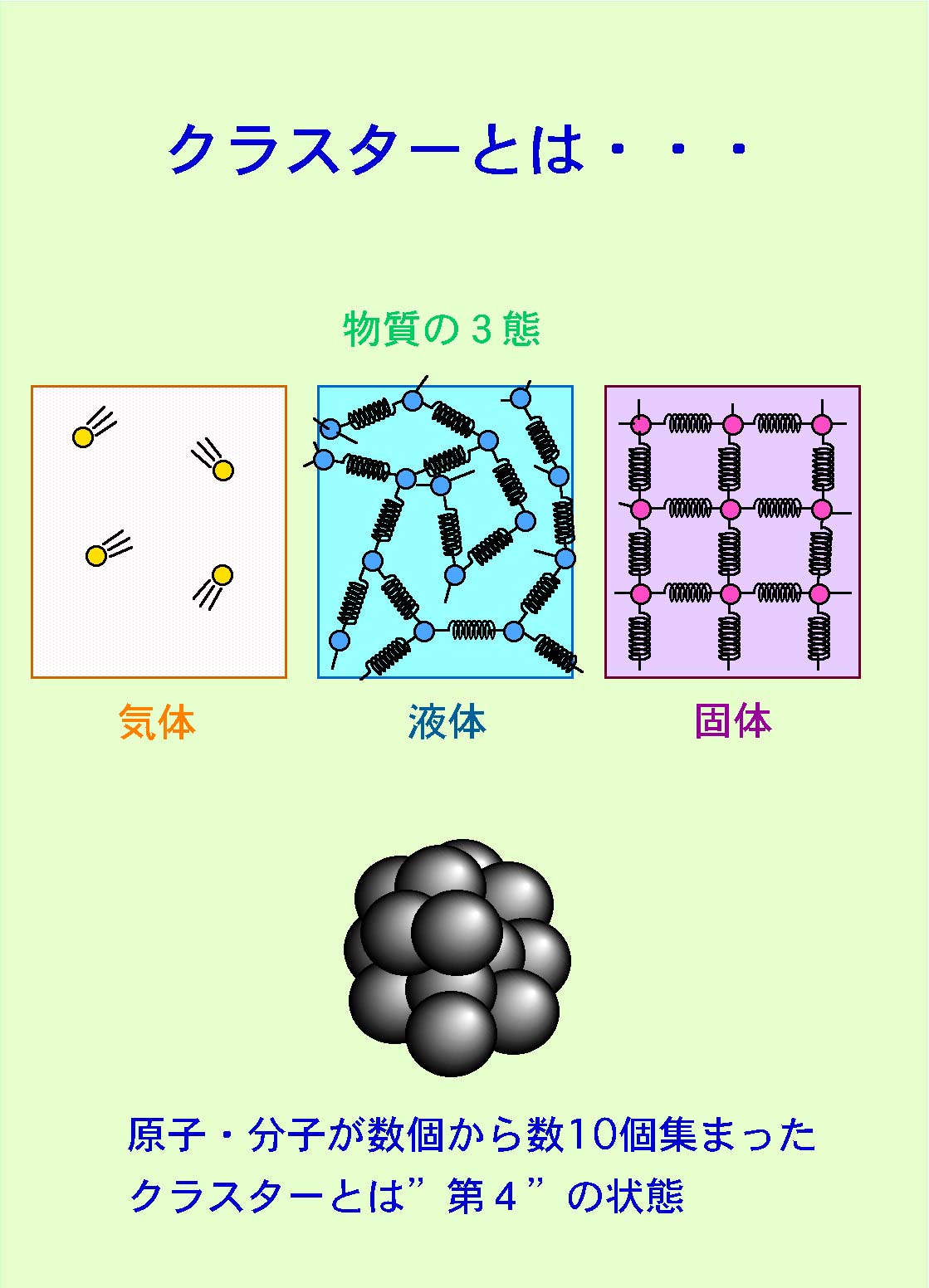

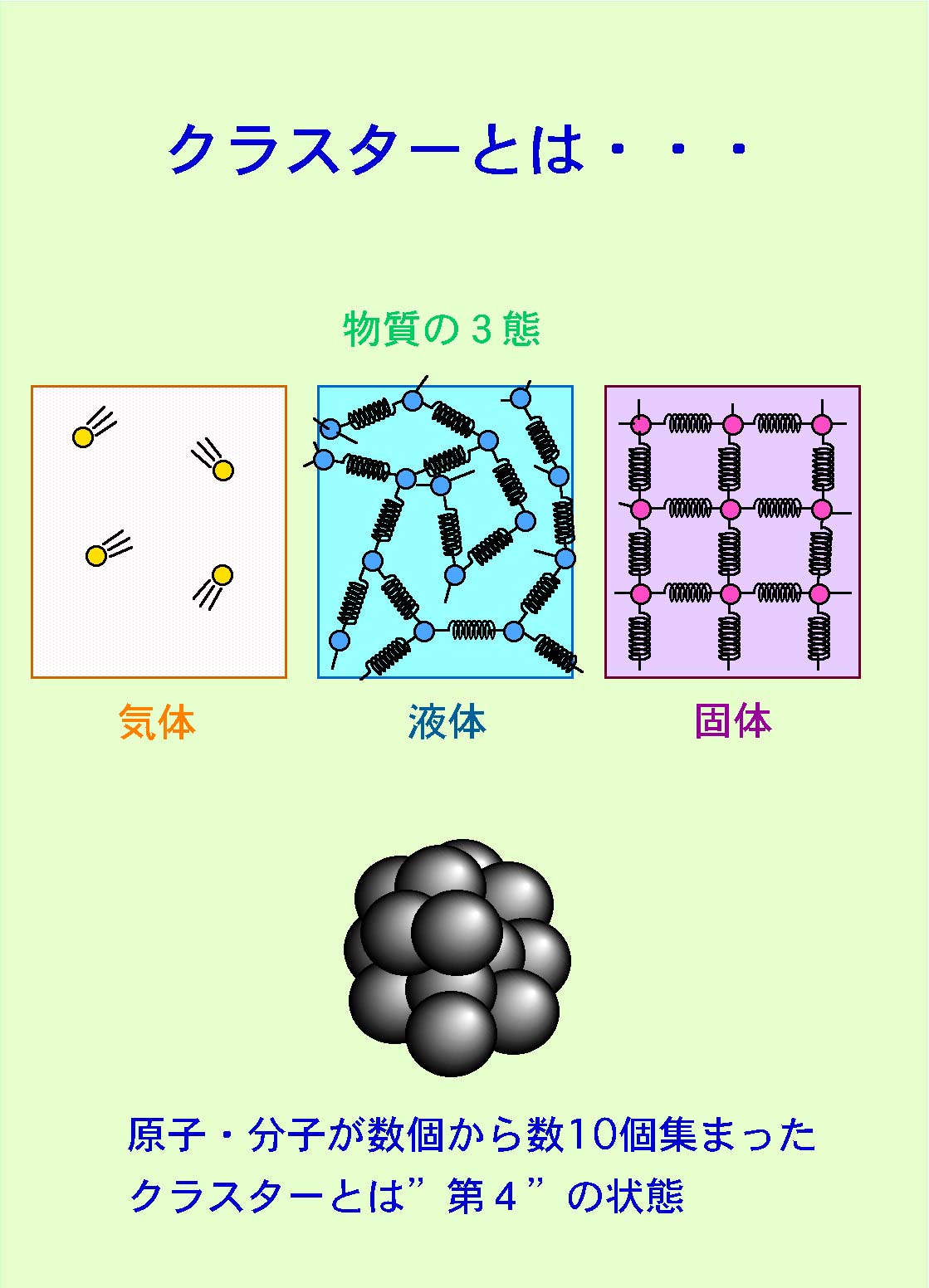

さらに粒子の寸法を小さくして粒子中の構成原子・分子の数が103個程度以下になるとその性質はかなり異なり、もはや連続固体で用いられる考え方は適用できなくなる。これは液体・固体とも、また気相に孤立した原子・分子系とも異なる新しい物質系であると考えられる。構成粒子数nが103以下の集合体は、それ以上の粒子数を持つものと本質的に異なっており、孤立した原子・分子の領域と固体・液体の領域の中間に位置する、第4の相ともいうべき状態である。また、このような状態にある集合体は自然界には準安定にしか存在しない。これを超微粒子と区別して特にマイクロクラスタ−あるいは単にクラスタ−と云っている。

クラスタ−ではそれを構成する原子・分子のほとんどすべてがその”表面”にある。クラスタ−の性質が気相とも液相、固相とも異なっているのはこのような事情の反映である。一方、クラスタ−では、そのサイズが有限であるため、巨視的な系では問題にならない熱的あるいは量子的揺らぎがクラスタ−の動的挙動(ダイナミクス)を支配する重要な因子となる。たとえば、自由度が有限のため有限時間の間にエネルギーが1つの自由度に集中して、大振幅の揺動を引き起こす可能性も指摘されている。このような揺らぎに誘発されたクラスタ−内反応やクラスタ−と固体表面との衝突反応などが注目を集めている。

以上に述べたように、クラスタ−に関する研究はいまだ黎明期にあり、クラスタ−は未知の可能性を秘めた宝庫である。

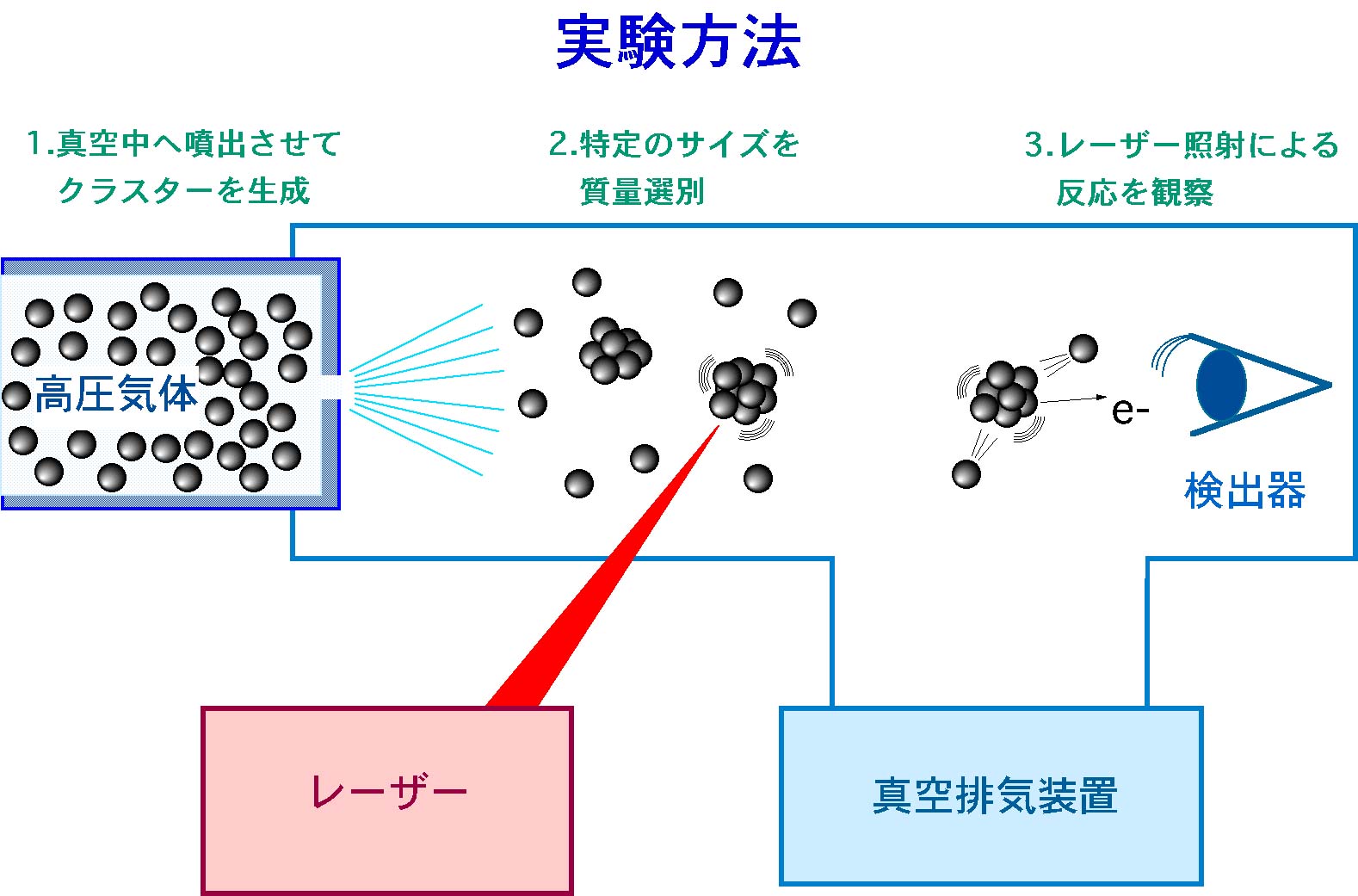

【クラスタ−の生成・反応・検出】

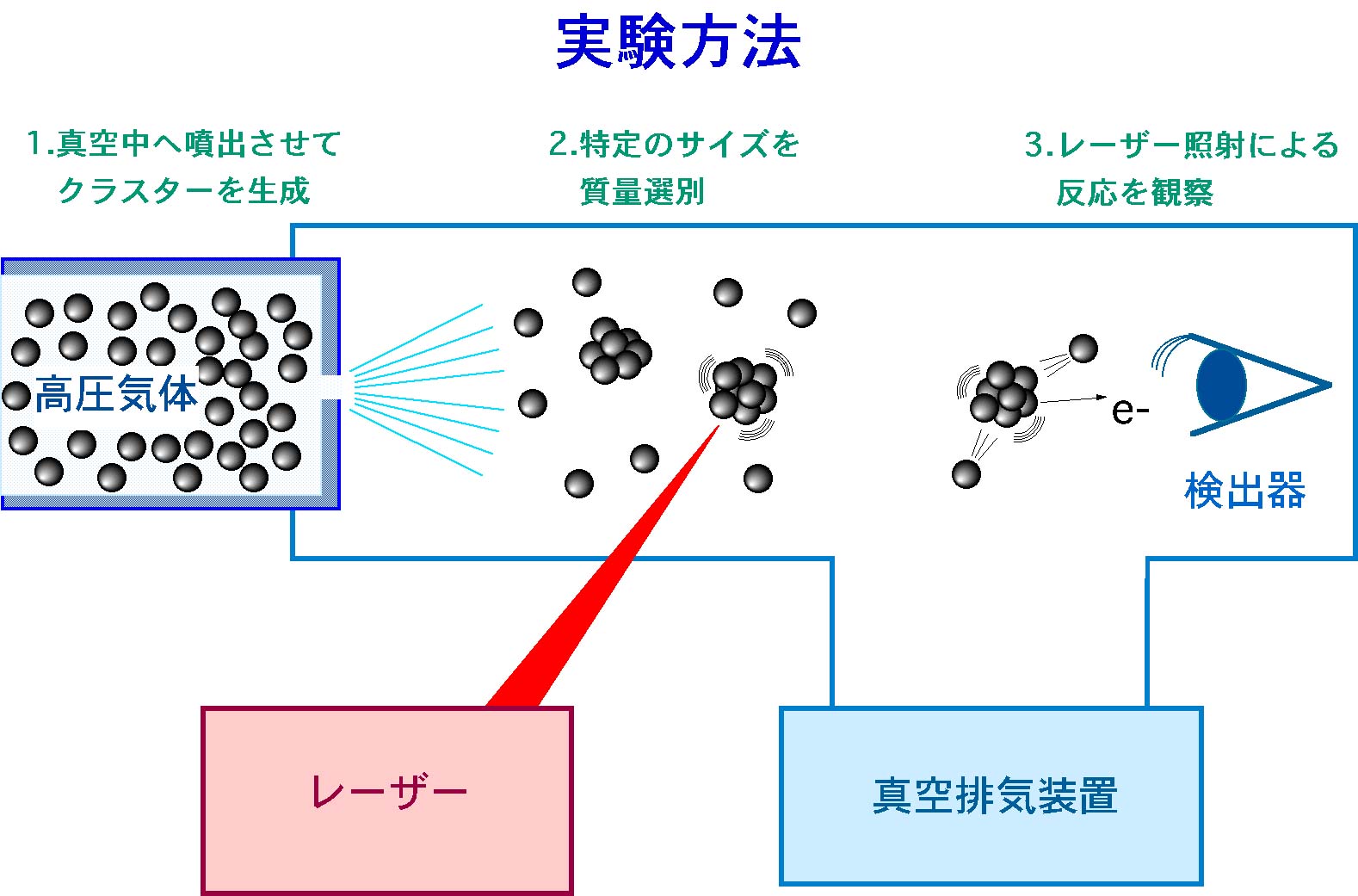

クラスタ−の研究が進展した大きな理由のひとつとして、気相中に孤立したクラスタ−を作る技術の進歩が挙げられる。その中でも最も有用な手段は、ノズル分子線技術である。高圧の試料気体分子を直径100μm程度のノズルから真空中に噴出させると、断熱膨張によって気体の内部温度が冷却され、ファンデルワ−ルス力などの極弱い相互作用しかない場合でも、それらの分子は凝集してクラスタ−となる。このような方法を用いて、大気中では到底安定には存在しえない弱く結合したクラスタ−を、真空中でつくることができる。一方、遷移金属など融点や沸点が高い試料では、それを加熱してもクラスタ−を生成するのに十分な蒸気圧が得られにくい。例えばMo、Wなどの金属元素では数Torrの蒸気圧を得るためには4000℃程度の高温が必要とされるが、このような高温に耐える容器は存在しない。Smalleyらによって開発されたレ−ザ−蒸発法を用いると、試料元素の融点や沸点に関係なくすべての金属元素のクラスタ−を生成することが可能である。この方法では、試料となる金属棒に強力なパルスレ−ザ−を照射し、プラズマ状で飛び出してくる金属原子をHeガスと瞬間的に混合して冷却し、金属クラスタ−を生成する。現在、この方法を用いて遷移金属などのクラスタ−をつくり、その物性や反応性に関する研究が盛んに行なわれている。

このようにして生成したクラスターをレーザーによって励起すると、クラスターを構成する原子・分子の解離、あるいは電子の脱離などの反応が起こる。これらの反応によって生成したイオンや電子を検出し、その反応過程を追跡する。

【クラスタ−の基本的な特徴とは】

原子を稠密充填をすると、構成原子数が13個のときに正二十面体の閉殻構造をとる。このとき内部にある原子は1個しかなく残りはすべて表面にある。さらに42個の原子をその周囲に積み重ねていくと、再び正二十面体構造が現われる。この構造でも原子の総数55個のうち、内部にあるものの数は13個にすぎない。このように、全構成原子のうちで表面原子の占める割合が圧倒的に大きいのがクラスタ−のひとつの特徴である。このような正二十面体の構造はファンデルワ−ルス結合をもつ希ガス原子のクラスタ−にも金属結合をもつ金属原子からなるクラスタ−にもしばしば安定な構造となる。

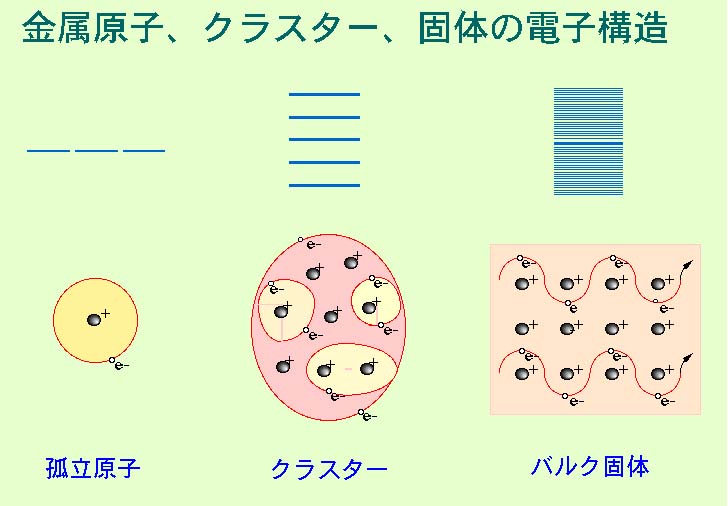

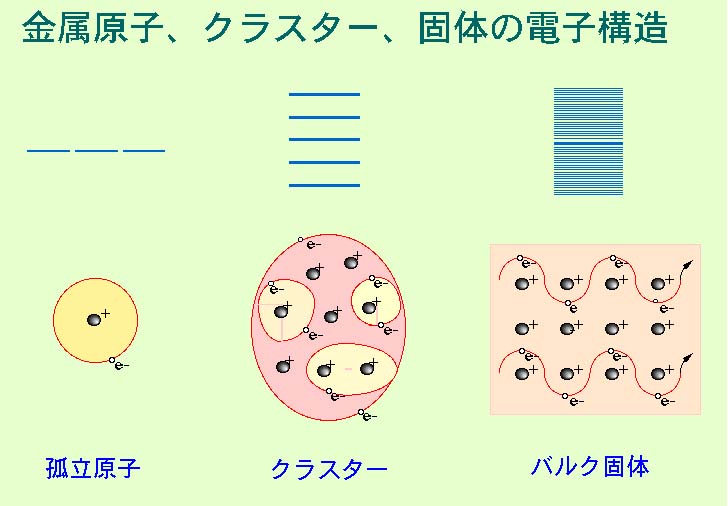

閉殻の電子構造を持つ原子や分子から構成されるクラスタ−は、それらの構成原子・分子が弱い相互作用で結合しているため、各原子・分子の価電子は孤立していると考えてよい。従って、それらから構成されたクラスタ−の電子状態には原子・分子の個性が残っている。一方、アルカリ金属など開殻の電子構造を持つ金属原子から構成されるクラスタ−では価電子が非局在化しており、全系の性質は電子構造によって決定されていると考えられる。従って、安定なクラスタ−が現われるサイズ(マジック数)も電子構造の安定と関係がある。たとえば、ナトリウムクラスター、Nan(4≦n≦100)の質量スペクトルから、そのマジック数がn=8、20、40、58であることが知られている。電子殻模型によって、このサイズではクラスタ−が閉殻の電子構造を持っていることがわかる。さらにサイズが103〜106個になると安定性に対するサイズ依存性には長い周期の振動構造が現われる。

クラスタ−の電子構造がサイズとともに特異的に変化する最も典型的な例が水銀クラスタ−、Hgn である。水銀原子は最外殻電子が6s2であって電子構造が閉殻である。そのためHgの2量体の結合はファンデルワ−ルス的であり、その結合力は希ガスの2量体と同程度である。しかし、Hg原子が凝集すると室温では液体金属になるという事実と組み合わせて考えると、Hg原子が集合するとともに絶縁体的電子構造が金属的電子構造に変わっていくということになる。構成粒子数nが小さいのHgnでは、6s軌道と空の6p軌道は相互作用せず、クラスタ−内のHg原子間の結合がファンデルワ−ルス的であるのに対し、サイズの増大に伴って徐々に各々のHg原子の6s軌道と6p軌道との相互作用を強め、価電子がクラスタ−全体に非局在化して金属結合を形成するようになることが明らかにされた。

【将来への展望】

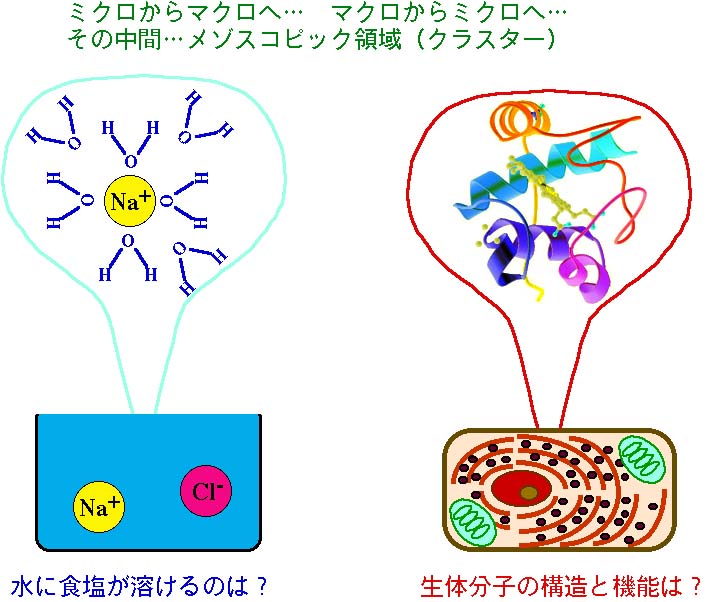

気相にある孤立した原子・分子あるいは結晶状態にある固体などの幾何学的構造や電子構造について、量子力学を中心とする現代物理学の発展によって、詳しい知識が集積されてきた。このような系は秩序の高い、単純な状態であり、複雑で無秩序な状態に関する我々の知識はいまだにそれほど多くはない。具体的に例を挙げるならば、水などの液体や溶液、アモルファス状態の構造、および気体―液体、気体―固体の境界にある状態、界面の構造とそこで起こる種々の化学反応に関する知識などであろう。また、それらのさらに向こうに生物、生命現象に関する問題がある。そのような系について我々はそれらを容易に単純化して認識しうるモデルを持ち合わせてはいない。これらの系で起こっている現象は、自然界の中で大部分の重要な領域を占め、数多くの科学技術に幅広い関連を持っている。これらの現象の中心にあるものはミクロな系とマクロな系の間にあるメゾスコピックな系での現象であると考えてもよい。新しく発展しつつあるクラスタ−科学はメゾスコピックな系の科学そのものであり、その基礎及び応用研究を行なうことにより、これまであまり手がつけられていなかった未開発領域が開拓されるだろう。

クラスターとは?